STEM的教学改革旨在广泛采用基于证据的教学实践(EBIPS),即实施主动学习的实践。研究表明,教师关于讨论或教学建议的社交网络可能对这种努力有影响。但是,教学并不是大学教师的唯一优先事项——满足研究期望至少同样重要,而且往往对终身教职和晋升决定的影响更大。我们认为,理解基于对研究问题的讨论和建议的研究网络如何与教学网络相关联,以了解这些网络是否以及如何推动教学改革的努力,是有价值的。我们的研究检查了三所大学的三个系(生物、化学和地球科学)的数据,这些系最近获得了资助,以加强STEM领域对EBIPs的采用。我们评估了教学网络的指数随机图模型,发现(a)从一个教员到另一个教员的研究联系的存在增强了从(i)到(j)的教学联系的前景,但是(b)即使在教学网络中处于高位的教员更有可能是广泛的EBIP用户,但在研究网络中处于高位的教员不是,使利用研究网络推进STEM教学改革的前景黯淡。

大学通常将其使命分为研究、教学和服务三个领域。许多注意力都集中在前两者之间的关系上,一个关键问题是,一个领域的有效表现是增强还是抑制了另一个领域的有效表现。我们的工作将重点转移到学术界日常教学和研究活动的社会结构上:教师之间就研究和教学问题进行交流和讨论的网络。具体来说,我们的贡献集中在研究讨论网络在推进STEM教学改革中可能发挥的作用。我们在教学讨论网络和STEM教师使用基于证据的教学实践(EBIPs)的背景下调查了这个问题。我们的研究问题涉及教师之间的研究讨论在多大程度上有利于教师之间的教学讨论,反过来,它们与STEM教师在课堂上使用EBIPS有何关系。

下一节回顾了高等教育中教学与研究关系的文献。我们发现文献(a)关注教师的研究效率如何影响学生的成果,(b)没有研究教师与同事互动中研究和教学之间的相互作用。在这篇综述之后,我们将有一节介绍我们的数据集的方法和描述。结果部分解决了几个研究问题:

RQ1。研究网络与教学网络有何不同;

RQ2。个人在两个网络中是否占据相似的位置?

RQ3。在这两个网络中,终身教职和终身教职教师(既有研究期望又有教学期望的教师)的连通性与非终身教职教师的连通性是否有所不同?

RQ4。研究领带是鼓励还是阻碍教学领带?

RQ5。研究网络中的领导者是否与教学网络中的领导者参与基于证据的教学实践的程度相同?在教学网络中,两者的领导力都被定义为经常被选为讨论伙伴。

关于教研关系的一个突出观点认为,过分强调高等教育的研究使命会削弱对学生和教学的适当关注。正如Baker和Zey-Ferrell(1984)所描述的那样,这种观点是零和的:参与研究破坏了对教学和高质量教学的承诺,花在研究上的时间不能花在教学上(Wilson, 1982;克莱恩,1977)。Baker和Zey-Ferrell(1984: 83)还注意到另一种协同观点,认为教学和研究是互补的活动,因为知识的创造通过传播得到加强,反之亦然(Ratner, 1981;费尔德曼,1987)。这些截然不同的观点多年来被重新审视,例如,《教师教学与研究:有冲突吗?》由布拉克斯顿编辑(1996),没有任何最终决议。最近,对于研究和教学改革的努力,Bok指出“对研究的日益重视可能也影响了教师接受课程和教学方法根本变革建议的意愿”(Bok, 2015,第335页)。

Prince等人(2007)认为,将研究与教学之间的关系视为零和或正和游戏会误解这一问题。这不仅仅是研究是否阻碍或促进教学,而是(a)它是否有可能在原则上支持教学,(b)它是否在实践中支持教学。来自定性研究的证据表明,高等教育教师和管理人员一致认为,研究和教学之间的协同作用原则上可以发生(Taylor, 2007;Cadez et al. 2017)。但哈蒂和马什(1996)在对58项实证研究的系统回顾中,发现很少或根本没有证据表明研究与实践中的教学之间存在显著的相关性。

Galbraith et al.(2012)、Horta et al.(2012)、Malcolm(2014)等人的工作解决了研究中自相矛盾的结果,尽管有证据表明研究和教学绩效之间几乎没有相关性,但研究和教学之间的协同作用得到了承认。Prince等人(2007)认为,研究和教学绩效之间没有显著的相关性是可以预期的,因为每项活动都需要不同的技能,但这一事实并不妨碍教师同时拥有这两种技能。Horta等人(2012)指出,大多数支持相互加强的协同理论的实证研究往往是定性的,而那些支持研究和教学互斥性质的实证研究往往是定量的。Reid和Gardner(2020)发现,尽管生物学研究生接触到相互矛盾的信息,但他们普遍相信协同理论。Horta等人(2012)认为定量分析无法显示协同作用,因为他们的教学和研究的概念参考框架太窄。Horta等人(2012)认为,需要更广泛的分析方法来分析这种联系。例如,研究发现,与教授研究生水平课程的教师相比,不教授研究生水平课程的教师的研究成果减少了,这表明,教学-研究活动至少与专注于培养下一代研究人员的教学活动子集存在重叠。Cadez等人(2017)在调整研究产出的质量(高质量期刊出版物相对于研究者的所有出版物)后发现,研究质量与教学质量正相关,而原始研究产出与教学质量不相关。脚注1

绝大多数研究生产力和教学质量的定量研究使用教师的出版记录来衡量研究生产力,使用学生评价来衡量教学质量(Galbraith et al., 2012;Prince et al., 2007;Rodríguez & Rubio, 2016;泰勒,2007;Cadez et al. 2017)。研究人员引用强有力的证据表明,学生评估不是衡量教学效果的可靠指标(Boring等人,2016;Hornstein, 2017)使用学生学习单独或结合学生评价的直接措施来衡量教学效果。Palali等人(2018)结合标准化考试成绩和教师评价来衡量教学质量,而研究则通过产出和质量(期刊状态)来衡量。他们发现,导师研究质量高的研究生在标准化测试中得分更高,但对发表论文总数没有影响。在本科生中,没有发现研究措施对教学措施的影响。作者认为,这些结果反映了研究生水平课程的更专业化和研究生与教师之间更高层次的互动。Galbraith et al.,(2012)使用由教师委员会制定的标准化和量化的学生学习成果评估,并使用既定的学习成果来衡量教学效果。他们发现教师研究活动水平与学生学习之间存在统计学上显著的正相关。然而,总体而言,数据表明,研究生产力对教学效率的回报正在减少,作者将其归因于他们将标准化学生学习成果作为教学效率的指标。Palali et al.(2018)和Galbraith et al.(2012)都得出结论,当教学质量是通过标准化测试而不是学生评价来衡量时,优秀的研究表现有助于提高教学质量。

几项定性研究(Brew, 2003;Olsen & Simmons, 1996;Taylor, 2007)发现研究绩效和教学效率之间存在类似的关系。他们发现,对学生和教师来说,教研联系是一种强有力的、互惠互利的关系,同时注意到,这种关系的性质可能因学科和学术水平而异,研究生和研究生水平的联系最为紧密。Olsen和Simmons(1996)以及Prince等人(2007)进一步建议,应该为本科生提供更多的机会,参与向教师学习他们的研究,以加强教学与研究之间的联系。最后,这些研究人员断言,由于教学和研究都非常需要时间和精力,因此机构需要更积极主动地确定机制和策略来支持两者之间的关系。

教师之间的教学和研究讨论网络可能影响教学与研究联系的观点在上述研究文献中很少出现,只有少数例外。benbow&lee,(2019)专注于教师如何通过他们的教学网络发展社会资本,但撇开如何通过研究网络做到这一点的问题。奥斯汀认为,“想要培养重视教学和研究的文化的机构和部门应该考虑如何鼓励关于教学的对话,并支持围绕相互教学相关兴趣以及围绕研究项目出现的教师网络”(奥斯汀,1996年,第64页)。(Lane et al., 2019)的实证研究考察了教师的知识和使用基于证据的教学实践(许多教学改革努力的重点)如何受到其网络伙伴的知识和使用的影响。与此相关,McConnell等人(2020)提出了一个框架,该框架强调了教师采用教学创新的同伴影响效应。关于社会网络和教学改革的努力,Shadle等人(2018)记录了POGIL项目领导人之间的社会网络连接,POGIL项目是美国国家科学基金会资助的面向过程的指导性探究学习的教学改革努力。最后,关于教研关系与教学改革努力的关系问题,Bok观察到,真正的问题“在于研究生(博士)培训和明显的研究导向对课程的影响,以及教授在课程和教学方法上进行重大改进和创新的时间”(Bok, 2015,第341页)。本博和李赞同这一观点:“希望促进有益关系的领导者应该调整教学计划,使其更贴近教师的经验和时间承诺”(本博和李,2019年,第67页)。

总体而言,先前的文献表明,多种因素塑造了教研关系:项目水平、学科、课程、适用于研究和教学的广义与狭义概念,以及管理者如何组织教学和研究任务(Brew, 2003;Galbraith et al., 2012;Geschwind & Brostr?m, 2015;Olsen & Simmons, 1996;Palali et al., 2018;Prince et al., 2007;泰勒,2007)。值得注意的是,相对缺乏对教师如何在教学和研究方面相互作用的关注。所传达的形象(除了值得注意的例外)是一个孤独的教师学者独自一人。然而,教学和研究都离不开与同事的联系,在教学和研究问题上,人们可以依靠同事的建议和帮助。我们在研究问题中探讨的正是这种基于互动的教学与研究之间的相互作用,这些问题关注的是参与研究与同事之间的联系如何与分享有关教学问题的建议、信息和观点相关联(或不关联)。

在这方面,来自社会网络分析的研究结果表明,共享背景和互动对关系形成的强烈影响(Feld, 1981;McPherson等人(2001)认为,教学联系的发生将遵循组织和学科隶属关系的相似性,也就是说,如果他们在同一所大学和同一学科,那么他们的教学联系应该更有可能发生。此外,社会网络分析经常发现互惠的强烈影响(Garlaschelli & Loffredo, 2004),也就是说,如果人与人之间有联系,人与人之间的联系就更有可能,我们完全期望在关于教学问题的讨论中看到这一点。关于教学与研究的关系,教学与研究优先事项相互冲突的观点表明,围绕教学事项的互动应该与围绕研究事项的互动分开。也就是说,来自to的教学联系应该与来自to的研究联系同时发生,其概率水平不大于。另一方面,两者相辅相成的立场表明,围绕教学事项的互动应该与围绕研究事项的互动重叠,也就是说,来自to的教学联系应该与来自to的研究联系同时发生,而不是偶然发生。这种关系多样性或重叠现象有可能在一定程度上撬动对STEM改革的支持,因为这种改革需要合作,这种行为倾向会因重叠的社会关系而增强(Atkisson & Borgerhoff Mulder, 2020)。

我们研究的背景是三所美国研究型大学(两所R1和一所最近的R2 -在2019年),这些大学获得了联邦拨款,以促进教育改革,特别是在其科学系采用EBIPs。对于如何实现这一目标,每所大学都有不同的计划。虽然这些计划并没有推动我们的数据收集,但研究团队对STEM教育改革的整体关注很敏感,因为来自三所大学的团队成员也是推广工作的主要参与者。这种关注被嵌入到上面开发的更一般的框架中,即研究型大学的核心动态,一方面涉及研究需求和期望,另一方面涉及教学和项目交付。

数据是在2018年春季学期通过在线调查收集的,该调查分发给了三所研究型大学的九个STEM部门的教师。共有296名教师参与了调查,其中包括终身教职(61%)、非终身教职(14%)和非终身教职(25%)。从这三所大学中,我们都收到了类似数量的回复(98-101),按学科分类是生物(22%)、化学(25%)、地质(20%)、数学(22%)和物理(12%)。要研究的教学和研究网络是生物、化学和地球科学(总n=192)的回答者之间的讨论联系网络,因为这三个领域在所有三所大学的回答率都超过了70%。在这192名受访者中,146名(76%)是终身职位或终身职位(相比之下,296名受访者中这一比例为75%),而其余46名(24%)处于非终身职位。脚注3

收集的属性数据包括基本的人口统计信息,以及作为结果变量的特别感兴趣的EBIPs的使用程度,在一些分析中以7分制(0-6)衡量,而在其他分析中以崩溃的二进制尺度衡量。提示和响应选项为(Landrum et al., 2017;McAlpin et al., 2022):

请阅读以下ebip的定义,并回答第1-6项,回答“是”或“否”。什么是EBIP?它是一种基于证据的教学实践或方法,具有成功的证明记录。也就是说,有可靠、有效的经验证据表明,当教师使用EBIPs时,学生的学习得到了支持,这意味着EBIPs比标准的传统讲座和讨论方法更有效(Groccia & Buskist, 2011)。主动学习技术通常是ebip,比如即时教学、面向过程的指导性探究学习、思考-结对-分享、合作学习、同伴指导、服务学习等等。

1.

在这次调查之前,我已经知道了循证教学实践(EBIPs);

2.

我思考过如何在我的课程中实施EBIPs;

3.

我花了时间学习EBIPs(例如参加研讨会,在课堂上做实验,阅读教育文献),并准备使用它们;

4.

我一直在我的课程中使用EBIPs;

5.

我一直在使用ebip,并继续学习和试验新的ebip;6. 我有证据表明,自从我开始使用EBIPs以来,我的教学有所改善。

响应以两种方式编码:第一,作为检查的项目数量,第二,分为得分为3或以下的低(L)用户和得分为4或以上的高(H)用户,属性表示为EBIP (H/L)。截断表示ebip的知识水平和使用水平之间的划分。脚注4

网络数据收集采用花名册的方法收集与部门同事讨论教学事项和研究事项的联系。具体提示是:

在最近一学年,我与[系]的以下同事讨论了教学活动(如教学策略,学生学习,评分,学生成绩):请不要选择您的姓名)

[提供的教员名单]

在最近一学年,我与[系]的以下同事讨论了研究活动(例如您的研究课题,他们的研究课题,相互合作,资助机会):请不要勾选您的名字)

[提供的教员名单]

请注意,收集与部门同事的讨论联系留下了这样一个问题,即这种联系是相互的还是相互的,这是一个经验问题,也就是说,对称性不是由数据收集例程强制的。我们很快就会看到,作为经验事实,这两种类型的联系往往是相互的。

使用召回格式来收集(A)与同一所大学其他部门的同事的联系,以及(b)与其他大学同事的联系。具体提示是:

在最近的一个学年里,我与以下在[系]外但在[大学]和/或[大学]外的同事讨论了教学活动(如教学策略、学生学习、评分、学生成绩):列表明个人是否在[大学]。

在最近一学年,我与以下在[系]外但在[大学]和/或[大学]外的同事讨论了研究活动(例如您的研究课题,他们的研究课题,相互合作,资助机会):每个类别最多确定7个人;列表明个人是否在[大学]。

在名册法中,被调查者看到一个完整的名单,他们可以向这些名单表明一种联系,而在召回法中,没有提供名单,因为人口太大,太开放。花名册和回忆问题的答案用于构建讨论网络:具体来说,如果从他们的部门花名册中选择,则X系的i与X系的j之间存在联系;如果在第一个回忆问题中被点名,则同一所大学的X系与Y系之间存在联系;如果在第二个回忆问题中被点名,则一所大学的a与另一所大学的a之间存在联系。

我们首先描述的两个网络密度等基本指标(数量的实际关系的数量除以可能的关系),互惠(二分体的程度都与一个关系或领带——从),度分布(频率计数的关系发送-出度和领带接收-入度),聚类系数(比例的三元组,发送一条领带和发送一个领带关闭的领带),以及所有顶点对之间的最短路径(测地线)的平均值。此外,由于这些网络是大学教职员工之间的联系,我们还研究了顶点子集(代表个别教职员工)的连通性变化,这些子集由个人是否处于终身职位/终身职位,因此受到教学和研究期望的影响,还是处于仅具有教学任务的非终身职位(对大多数人来说,见脚注3)定义。

为了从统计上检验教学联系与研究联系之间的关系,我们使用指数随机图模型(ergm)。这些模型评估观察到的网络的特性是如何与其发生的概率相关联的。从技术上讲,他们断言图的概率与定义模型的图特征的线性组合的指数和成正比。这些特征的例子是边的数量(或连接的体积),相互连接的数量,共享属性值的人之间的连接的数量(同质连接)等(Robins等,2007)。模型的解释可以参考一对,以及领带的存在与否如何改变模型中包含的图的特征,并通过相关的估计效应系数影响其存在的对数赔率。从这个意义上说,ERGM根据模型中指定的效应预测平局的概率。在我们的模型中,包括顶点属性对发送和接收的领带数量的影响,如果一个顶点已经接收了领带,则发送领带时的互惠效应,另一种领带类型(边协变量)的共同存在的影响,以及属性值组合(例如,EBIP使用)对发送者和目标的影响。模型的估计是用r中的statnet包完成的。该包使用马尔可夫链蒙特卡罗方法来找到效应系数的最大似然估计(Hunter et al., 2008)。

在其全局形式下,ERGM由Eq. 1表示,其中为观察到的网络。在

(1)

这个方程是一个系数向量,每个图形属性假设影响观察的概率,并且是一个标准化常数,确保所有可能图形的概率之和等于1:

(2)

出于解释的目的,ERGM局部形式将领带作为其在图属性中产生的变化的函数出现的对数概率表示出来。其形式如式3所示:

(3)

式中为省略位置的观测图,为与位置相关的随机变量;是为全局表单定义的;变化统计量是当领带存在(是观察到的网络)与不存在(是观察到的网络)时图属性的变化。然后,可以使用此形式使用Eq. 4计算该位置的打结概率,并给出与该位置的打结存在相对应的变化统计概况:

(4)

我们提出并评估了三种教学讨论网络模式:基线、研究和研究+ EBIP (H/L)。在这三种关系中,关系的数量(边)、哪个大学是发送/接收关系、关系是否在同一所大学内、它们是否在同一STEM领域内、以及相互关系(即往复式关系)的数量都有影响。第二个模型增加了研究讨论关系与教学讨论关系共同发生的次数的影响,第三个模型包括这种共同发生的影响,以及对二元类别高(H)和低(L)的二元组合使用EBIP的影响。

最后,额外的分析使用简单的线性回归方法来评估在教学讨论网络中的总体位置和在研究讨论网络中的总体位置与ebip的使用之间的关系。衡量职位的关键指标是教职员工获得的联系数量,即他/她的学位。这个数量是通过社会网络分析得出的意见领导力的衡量标准,Valente和Pumpuang的评论称之为“识别意见领袖的最有效和可靠的手段,但也可能是最昂贵和限制性的”(Valente & Pumpuang, 2007, p. 888)。这里的激励问题是EBIP的使用如何与两个网络中的领导职位相关,这两个网络通常被称为教学或研究讨论伙伴。

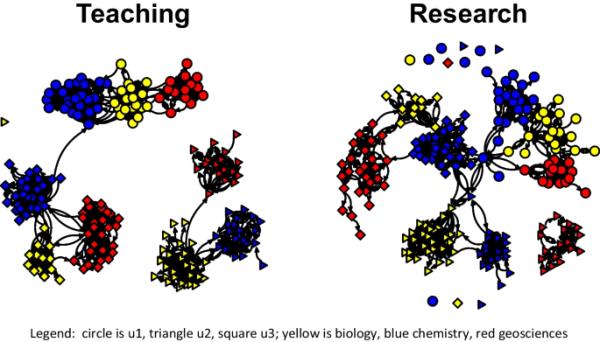

教学和研究网络在图1中可视化,每个大学的顶点由STEM领域着色,形状不同。简单的观察就会发现,这两种类型的联系往往集中在大学内部,但更多的是教学联系。此外,除了一个受访者之外,所有受访者都是教学讨论领带的目标或发送者,但在研究网络中有许多受访者既不发送也不接收研究讨论领带。我们依次解决了我们的五个研究问题:(1)两个网络在关键指标上的比较;(2)两个网络中个体位置在发送和接收关系方面的相关性;(3)终身制教师与非终身制教师的连通性比较;(四)科研领带是鼓励还是阻碍教学领带;(5)教学网络中领导者和其他人使用EBIP的情况,以及研究网络中领导者和其他人使用EBIP的情况。

图1

三所高校教研讨论网络的可视化

表1根据一些基本的网络指标比较了这两种网络。首先,在这个有限的人口中,教学网络比研究网络更密集,从图中可以看出。也就是说,教学联系多于研究联系。因此,表1显示了普通教师发送(和接收)的教学联系多于研究联系。第三个比较表明,通过一个指数(在0和1之间变化)来衡量,教学关系之间的互惠性略高,该指数校准了相对于可能发生的最大数量的关系相互作用的数量(即,将关系发送到和发送到),控制了外度分布(因此是关系的总数或密度)。实际上,与研究网络相比,在教学网络中,发送领带更有可能与发送领带配对,尽管这种模式在两个网络中都很常见。与研究网络相比,教学网络具有更高的聚类系数(可能在0到1之间变化),这是通过长度为2的路径的比例来衡量的,例如,从to到和到,它们被第三条从to连接关闭。这种差异意味着,在教学讨论中形成小而封闭的顶点圈比在研究讨论中更常见,尽管它在两者中都很常见,并且远远高于密度给出的概率期望(教学网络为0.036,研究网络为0.024)。从表1的最后一行可以看出,教学网络中连接顶点对之间的平均最短路径比研究网络中更短,说明教学网络通过间接连接的方式连接得更紧密(考虑到教学网络的平均程度更高,这是意料之中的)。

表1基本网络指标

就两个网络中的位置如何相互关联而言,我们注意到教学网络中的出度与研究网络中的出度之间存在正相关关系,为0.29,两者的度之间存在正相关关系,为0.18。第一个相关性意味着,发送更多研究联系的教师也倾向于发送更多教学联系,反之亦然。第二个相关性意味着获得更多研究联系的教师也倾向于获得更多教学联系,反之亦然,尽管这种趋势较弱。

如前所述,在这些网络中,有146名终身教职员工和46名非终身教职员工。它们在发送和接收两种类型的联系方面彼此不同,其方式与直觉一致。具体来说,与非终身教职教师相比,获得终身教职的教师平均发送的教学讨论联系较少(6.69对7.78),平均收到的教学讨论联系较少(6.40对8.70)。正如预期的那样,考虑到研究期望的差异,研究讨论关系的模式是相反的:终身教职/获得终身教职的教师比非终身教职的教师平均发送更多的研究联系(5.29对1.98),平均接收更多的研究联系(5.40对1.65)。显然,获得终身教职的教师比非终身教职的教师更热衷于研究讨论。但请注意,后者尽管对研究的期望最低,但确实参与了研究讨论网络,尽管强度可以理解地降低了。

教学关系网络的指数随机图模型结果见表2。在第一列中,基线模型所包含的影响捕获了关系的总体数量(边)、大学之间在关系数量上的差异(节点因子(“univ”))、在同一所大学,即大学同质性(节点匹配(“univ”))、在同一领域,即领域同质性(节点匹配(“领域”)),以及向向发送方发送相同类型的联系的目标发送联系,从而互惠选择(相互)。图1清楚地表明,大多数教学联系都在一所大学内,并且在一所大学内,在该大学的院系所代表的领域内。从表1的互惠指数可以看出,教学网络中的互惠性是可观的(占其最大可能值的60%)。此外,从图1中不明显的是,大学(u1, u2和u3)在其教师参与的联系数量上存在差异。与所有这些因素相关的基线模型中的系数(表2)捕获了这些印象。首先,它们的显著性都超过p < 0.001。其次,在绝对量级上,大学的同质性系数、场的同质性系数和互性系数比u2和u3相对于u1的体积调整系数要大得多(u1的体积在边缘系数中捕获)。这些差异意味着,从i到j的教学联系的机会与共享大学或领域关系或j何时向i发送联系的关系更为密切,而不是与大学之间发送和接收的联系数量的差异有关。

表2教学网络三个ERGMS的估计结果

为了更好地理解这些结果,我们使用方程。3和4从与领带存在与不存在相关的模型效应的变化概况中计算特定模型的领带概率。表3中的概要文件从与具有最低概率的领带相关联的概要文件开始。该配置文件是针对一对,其中i在u2中,j在u3中,它们在不同的字段中,并且j不向i发送领带。注7与最高概率相关的配置文件在表的最后一行中描述。它是u1 (R2大学)中的一对顶点,它们都在同一个领域中,并且有一个从到的平局。这个概率为0.704,是这样的概率,当一个教员向另一个教员发送教学联系时,两个教员都在u1专业,而且都在生物学专业(或者两个都在化学专业,或者两个都在地球科学专业),并且向另一个教员发送了教学联系。根据系数的大小,最可能的联系发生在同一所大学,同一领域的教师之间,并且已经发送了教学讨论联系。另一方面,给定相同的情况,除了两位教员都在u2, R1大学之一,发送教学讨论领带的概率是0.596。这些是教学联系的基线概率,没有考虑研究联系的影响,作为基线,使我们能够通过比较清楚地展示这种研究联系的影响。

表3各条件下教学讨论的概率,ba溶液模型

表2“研究”一栏中的模型评估了研究网络与教学网络之间的关联,具体来说,当存在研究联系时,教学联系是否更常见。这种模式被称为夹带(Lusher et al., 2013)和其他文献中的多重性(Skvoretz & Agneessens, 2007)。首先要了解研究和教学联系是如何频繁地同时发生的。假设有192名受访者,则有192 × 191=36,672对顶点,即教学领带或研究领带或两者都可能出现的位置。表4的结果交叉表显示,其中510个地点出现了两种类型的联系。如果研究和教学关系的共同出现是独立的,我们预计只有31个这样的案例。所以很明显,如果有研究方面的联系,那么教学方面的联系就更有可能,反之亦然。为了正确评估这种明显的关联控制基线模型中表示的其他重要影响,我们添加了一个边缘协变量的影响,边缘协变量是是否存在研究联系。

表4教师配对:有无教学领带和研究领带

表2“研究”列的结果显示,基线模型的所有效应仍然具有统计学意义。此外,除去这些影响,研究联系具有积极的、实质性的和统计上显著的影响。这种关系的存在提高了教学讨论关系的前景,几乎和教学讨论关系一样多(互惠)。表5通过计算各种配置文件的概率说明了增强的程度。从表3中选出的特定概况的条件分为两个亚组,没有研究联系的和有研究联系的。显然,后一组出现教学讨论平局的可能性要比前一组大得多,尽管相对而言,两组的平局都很大。就我们前面的教授和的例子而言,研究领带的存在使教学领带的概率等于0.886,而在没有研究领带的情况下,它是0.625。

表5不同条件下教学讨论的概率、研究模式

表2中的最后一个模型根据每个顶点的高(H)或低(L)使用EBIPs的组合,为教学关系的预测添加了一个二元属性。额外的影响没有互惠效应或研究联系效应那么大,但其中两个在统计上对教学讨论联系的存在有贡献。

最后,我们讨论了EBIP的使用与成为两个网络中的领导者之间的关系,因为EBIP经常被称为讨论伙伴。如前所述,社会网络分析通常通过他们收到的联系数量(他们的程度)来识别意见领袖。这些人是被许多其他人寻找的人,因此,他们的意见和做法可能比那些不经常被寻找的人的意见和做法更重要。鉴于上次ERGM关于EBIP使用的调查结果,我们期望表6所示:教学讨论网络中EBIP使用与程度之间存在显著的正相关关系。也就是说,在教学网络中,更经常被寻求建议和讨论的同事有更高的EBIP使用率。另一方面,尽管研究联系的存在对教学联系的机会有积极的贡献,但表6显示,研究网络的程度与EBIP的使用无关。也就是说,那些收到很多研究建议/讨论联系的人并不比那些收到很少这种联系的人更有可能成为高EBIP用户。如果高EBIP用户很可能是EBIPS的倡导者,那么在研究网络中,领导者中发现这种倡导的可能性并不比非领导者中发现的可能性高。然而,在利用研究网络推进STEM教学改革方面,还是有一线希望的:如果研究网络中有影响力的参与者成为高EBIP用户,这可能会在教学领域开辟更多的影响渠道。这些额外的渠道与教学联系相对应,这些联系与研究联系在更大程度上同时发生。在这种乐观的情况下,研究网络中有影响力的参与者,即那些获得许多研究讨论关系的人,是诱导教学关系的目标,正是通过这些关系,他们对EBIPS的高水平使用可以发挥同伴影响并激励采用。

表6 EBIP作为领导力的函数

摘要

介绍

研究、教学和指导

STEM改革

方法

结果

讨论

数据可用性

代码的可用性

笔记

参考文献

作者信息

道德声明

搜索

导航

#####

长期以来,人们一直对大学教学与科研之间的关系感兴趣。正如我们所回顾的,一些学者认为这是一种互补性的关系,简而言之,卓越的教学和研究是齐头并进的。另一些人则认为,教学和研究争夺教师的时间和精力,因此在一个领域取得成功所需的注意力会减少在另一个领域取得成功所需的注意力。关于这个问题的研究结果好坏参半。我们的研究发现,一个教员与另一个教员之间的研究联系的存在,显著增加了同一方向的教学联系的机会,加上其他强大的影响,意味着教学和研究在院系的社会基础设施中相互补充。这一发现与教研关系的协同观点一致;然而,对于卓越的教学是否有助于卓越的研究,反之亦然,它却保持沉默。

从改革努力的角度来看,一个重要的问题是是否可以利用研究讨论网络来推进STEM的教学改革,特别是采用基于证据的教学实践。我们掌握的证据表明,答案是否定的。我们发现,与普通教师相比,研究网络中的领导者更有可能成为EBIPs的高级采用者,因此不能指望通过他们在研究讨论网络中的领导地位来推动EBIPs的采用。有利的一面是,至少在被研究的三个机构中,研究负责人并不都是低级别的EBIP使用者,他们可能不太支持这种教学实践。研究联系鼓励教学联系的事实表明,如果研究网络中的领导者成为EBIP的采用者,那么推进教学改革的潜力尚未实现。在这种情况下,教师之间关系的重叠或多重性为合作行动提供了先决条件,以克服采用EBIPs的感知成本(McAlpin et al., 2022)。

当我们研究EBIP的使用如何与教学讨论关系直接相关时,我们发现与之前的研究基本一致(Lane et al., 2020)。高级别用户与其他高级别用户的联系(除去模型中所有其他重要影响)明显大于与低级别用户的联系。因此,与Lane等人(2020)的主要结论一致,即使在研究关系的存在受到控制的情况下,高级用户也在“向合唱团说教”。当前的模型还表明,与其他低级别用户相比,低级别用户更有可能与高级别用户建立联系。这一发现是一个好消息,因为低级用户和高级用户之间的这种联系可以促进EBIP使用的扩散。脚注8

最后,值得一提的是,分析的一些局限性。一个关键的限制是,我们的数据只覆盖了三所大学的三个领域(生物、化学、地球科学),因此结果的通用性必然受到限制。公平地说,完整的网络数据很难收集。虽然还有其他针对教师网络的研究侧重于教学建议和讨论,但它们都没有收集研究讨论的数据,也没有与使用基于证据的教学实践相关的结果测量。就STEM教学改革倡议的研究兴趣而言,我们的工作提供了了解教师研究讨论网络如何做出贡献的唯一来源。

第二个限制是我们工作的设置是两所R1和一所R2大学。对于非R1或R2的机构,我们认为我们的主要发现是可以重复的,特别是研究联系可以提高教学联系的前景。然而,我们预计R1/R2机构与其他支持前者的机构之间的总体研究联系数量将存在实质性差异。当这种联系确实发生在非国际扶轮/R2机构时,我们认为它们很可能与教学讨论联系有关。至少,我们的结果为未来在非r1机构中研究类似问题的工作提供了比较。总的来说,我们认为我们的研究结果足以激发其他STEM领域和大学以及其他类型机构的额外数据收集,以建立一个更大的数据库,以解决网络如何在STEM教育改革努力中发挥作用。

下载原文档:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10755-022-09642-5.pdf